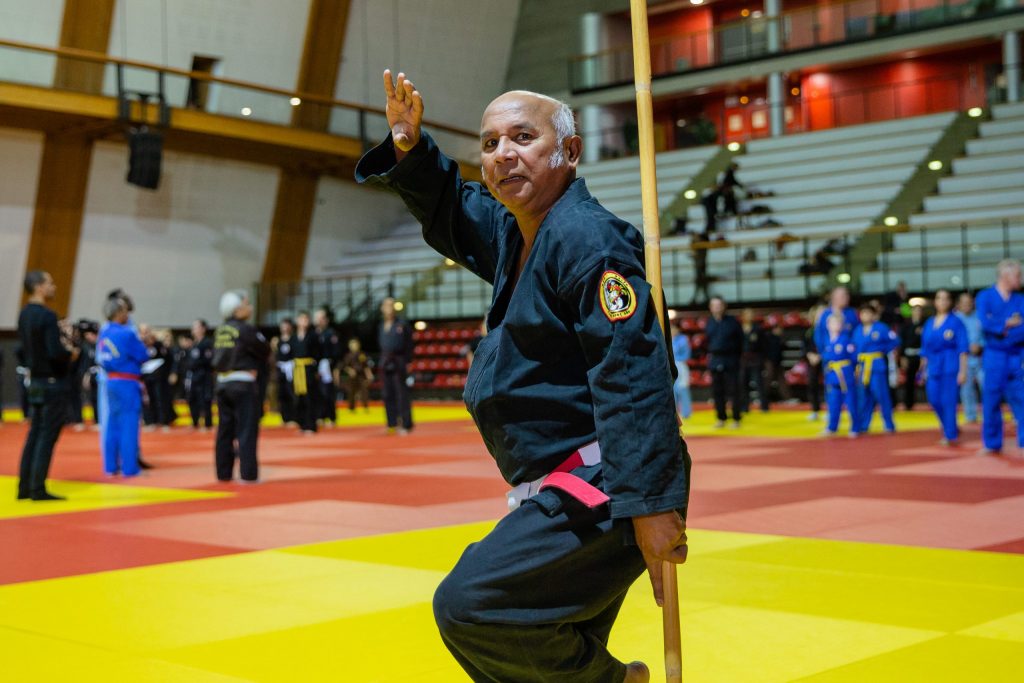

Ferdinand Appolaire «Évoluer vers l’homme vrai»

Expert fédéral, Ferdinand Appolaire témoigne d’une époque où le karaté ne se dissociait guère du Viet Vo Dao vietnamien et de ses racines chinoises et bouddhistes. Adepte de la voie du juste milieu à la façon des maîtres cachés de la diaspora parisienne d’alors, venu d’Hanoi et de l’ancienne Saïgon, il a appris par l’exemple à se conformer au rythme fondamental.

Vous avez appris avec le maître vietnamien Tran Van Ut en pensant faire du karaté ?

J’ai commencé dans les années 1960 et, à l’époque, même le karaté était une discipline nouvelle. J’étais jeune, dynamique et passionné par les arts du combat, souvent bagarreur et mon frère m’a amené là. Il y avait cinq professeurs, dont un plus assidu que les autres, c’était lui. D’ailleurs, les deux premières années, j’ai vraiment fait du karaté en apprenant les bases et les katas, ce qui était un très bon socle de pratique pour la suite. Puis j’ai découvert, en comparant, que ce que nous faisions était moins saccadé, plus rond que le shotokan que l’on trouvait alors, mais moi qui venais tout juste d’obtenir mon diplôme de dessinateur en mécanique – j’ai payé mon inscription avec ma première paie – j’ai vite perçu la pertinence scientifique de ce que me disait Maître Tran. Les postures, la façon de projeter la puissance, tout était cohérent. Surtout, je peux dire qu’il m’a persuadé, et même totalement retourné par sa vision de la vie. J’étais un peu « voyou », il m’a fait abandonner cette attitude. D’ailleurs avec les entraînements que l’on avait et qui nous laissaient épuisés, j’avais moins envie de me battre à l’extérieur ! Quand il est parti en Bretagne pour des raisons professionnelles, j’étais jeune ceinture noire et j’ai commencé à enseigner.

Vous n’avez jamais souhaité ne vivre que de votre enseignement ?

Ce n’était pas ce que nous suggérait Tran Van Ut. Il nous disait « On me l’a donné, je vous le donne aussi ». Il venait d’une autre tradition, celle des pagodes chinoises qui avaient ensemencé toute l’Asie du Sud-Est et donc le Vietnam. Fils de bonne famille, il avait reçu l’éducation d’un moine, une sorte de précepteur qui lui avait enseigné non seulement les maths et les lettres, mais aussi les arts martiaux. C’était une forme issue de Shaolin, d’ailleurs, qu’il appelait Thieu Lam, ce qui veut dire « petite forêt », comme Shaolin.

Le Viet Vo Dao Hau-Quyen veut dire « technique du singe ». Vous faites beaucoup référence au « Roi-Singe » de la légende chinoise. Y a-t-il des formes proches du style du singe dans votre école ?

Il y a quelques formes qui pourraient évoquer un peu les formes du singe de la tradition chinoise mais, pour nous le Roi-Singe est plus un enseignement symbolique, dans la tradition asiatique. Sans raconter toute l’histoire, le singe a d’immenses possibilités en friche et un ego intraitable. Il met la pagaille au ciel avant d’être enfermé sous la montagne. Il en sort pour accompagner un moine dans son pèlerinage, ce qui sera aussi l’occasion de son accomplissement personnel. C’était l’enseignement de maître Tran. Quand j’étais jeune, impulsif et orgueilleux, j’étais moi aussi le gros ego qui se croit l’égal du ciel et qui fera finalement le parcours de l’homme brut à l’homme cultivé, l’homme évolué. C’est-à-dire quelqu’un qui intègre progressivement plus de raisonnement et de compassion, plus d’intériorité. Un homme qui a fini par comprendre qu’on n’est pas là pour détruire, mais pour aider, et construire une société. Il faut évoluer vers l’homme vrai, comme il aimait le dire, un homme conscient des répercussions de ses actes.

Cela se ressent sur votre conception du passage de grade…

Pour nous, après le temps suffisant de pratique, on est comme un enfant de sept ans, l’âge du raisonnement. La base est intériorisée. On est ceinture noire. Du premier au deuxième dan, c’est le passage au collège, puis au lycée, avant d’avoir le bac. La maîtrise, c’est vingt et un ans, l’âge de la majorité il y a quelques années.

Votre école valorise aussi beaucoup le concept du Yin-Yang…

L’alternance est partout. Si notre style est plus souple que le karaté de nos débuts, ce qui apporte de la vitesse, il faut aussi de la dureté pour la contondance des coups. Il y a des alternances entre la partie haute et la partie basse du corps, entre la promptitude des mouvements et la force posturale de l’immobilité. Il y a de l’alternance entre le verrouillage court du dantian, le hara de la culture chinoise, et le relâchement immédiat pour enchaîner. En Asie, cette conscience de l’alternance permanente est partout, à tous les niveaux de la vie et de la culture. Cela change beaucoup de choses dans la perception du monde. Quand un malheur frappe, il y a toujours une graine de bonheur qui vient avec. La chute n’est pas la fin. On accepte, on se relève et on repart au combat ! C’est une culture puissante. Par exemple, savoir que même la plus grande des colères, quand le cœur et l’esprit sont à fond et que rien ne semble pouvoir changer ça, il suffit de quelques respirations profondes pour la diminuer. De même, dans le bonheur, il faut savoir se souvenir de l’alternance, de la graine de l’opposé, et rester sobre et modeste. On ne va pas aux extrémités. C’est la Voie du Juste Milieu.

Est-ce que cela s’exprime aussi dans les choix technico-tactiques ?

C’est la recherche de l’équilibre en toutes choses, la technique, le mental, la posture… Sur le plan tactique, il y a à la fois l’idée de ne pas précipiter les choses dans l’émotion, mais d’être dans le rythme de la respiration, inspirer avant d’expirer, prendre le contrôle avant de frapper. Nous ne reculons pas, le recul c’est le déséquilibre. Nous allons vers le corps-à-corps, vers les coups, mais sans être passifs, en allant chercher l’adversaire. La chute n’est pas la fin ! Dans un cercle, il n’y a pas de fin.

Vous avez soixante-huit ans, que voulez-vous faire désormais ?

Former la relève, bien sûr, avec les élèves qui sont autour de moi et avec lesquels on a déjà fait beaucoup de choses. Et comme je suis encore en forme, le travail d’endurcissement ça conserve, je vais continuer le plus longtemps possible à tenter de faire percevoir l’impalpable équilibre du yin et du yang. Ce n’est pas facile, les élèves aiment comprendre d’abord. C’est sans réel intérêt et l’apprentissage est d’autant plus long. Quant à moi, j’ai su faire l’inverse. J’ai fait confiance. Cela a été beaucoup plus rapide.